Новодевичий монастырь: пятивековая история и архитектура

1. Основание монастыря и XVI век: от княжеского обета до опоры государства

Московский Новодевичий монастырь был основан Великим князем Василием III в 1524 году в память о возвращении Смоленска под власть Русского государства. Ещё за десять лет до этого, в 1514 году, Василий III одержал победу, взяв литовский город Смоленск, и дал торжественный обет воздвигнуть в Москве женский монастырь в честь этого события. Выполняя обещание, весной 1524 года на Девичьем поле, на излучине Москвы-реки, началось строительство обители, посвящённой иконе Смоленской Божией Матери Одигитрии – главной святыне Смоленска. Место было выбрано не случайно: именно здесь в 1456 году москвичи прощались с чудотворной Смоленской иконой, возвращая её на родину, и потому основание монастыря именно на Девичьем поле носило символический характер. Летом 1525 года икона Одигитрия была торжественно перенесена из Кремля в новый Смоленский собор монастыря, что сопровождалось крестным ходом с участием самого Василия III и митрополита Даниила. С тех пор день перенесения иконы (28 июля) стал ежегодным престольным праздником: московские государи каждый год приезжали в этот день в Новодевичий на богомолье, а на Девичьем поле устраивались народные гуляния. Главный храм обители – пятиглавый Смоленский собор – был заложен 22 мая 1524 года и стал первой завершённой постройкой монастыря. По архитектуре он повторял форму Успенского собора Кремля: это массивный крестово-купольный храм, первоначально, вероятно, имевший девять глав с четырьмя приделами по углам, подобно Благовещенскому собору. Строительство Смоленского собора относят либо к 1524–1525 годам, либо ко времени чуть позднее (есть версии о завершении в начале 1560-х). Народное предание приписывает авторство итальянскому зодчему Алевизу Новому, приглашённому в Россию, либо русскому мастеру по имени Нестор, который, согласно летописи, погиб во время работ. Интерьер собора украшен фресковой росписью XVI века, а иконостас, созданный уже при царевне Софье в 1680-х, стал выдающимся образцом поздней московской иконописи. Таким образом, уже к середине XVI века Смоленский собор утвердился как духовный и архитектурный центр монастырского ансамбля.

Основание Новодевичьего монастыря совпало с личной драмой в семье Василия III. Поскольку в браке с княгиней Соломонией Сабуровой великий князь долгое время не имел наследника, он решил развестись и постричь супругу в монахини. В ноябре 1525 года Соломония была насильно пострижена под именем Софии и отправлена в Рождественский монастырь. Некоторые историки полагают, что Василий III «вспомнил» о данном обете отчасти с расчётом использовать новую обитель как достойное место для своей опальной жены. Хотя сама Соломония в итоге была сослана далеко от Москвы, легенда о том, что Новодевичий монастырь изначально предназначался для неё, получила распространение. Этот беспрецедентный развод с заточением жены в монастырь вызвал большое общественное неодобрение и стал первым случаем принудительного пострига царственной особы, за которым впоследствии последовали другие прецеденты в династиях Рюриковичей и Романовых. Тем не менее сам монастырь от этого только выиграл в статусе: вскоре после основания обитель получила крупные вклады. Василий III щедро наделил её землями, селами и денежным пожалованием в 3000 рублей серебром, а также даровал несудимые грамоты, освобождавшие монастырь от налогов и государственных поборов. Эти привилегии заложили основу будущего благосостояния монастыря.

Первые годы существования Новодевичьего монастыря прошли под духовным руководством игуменьи Елены (в миру княжны Евфросинии Девочкиной). Василий III специально призвал её из далёкого Суздаля, почитая за святую жизнь и надеясь на её молитвы за великокняжеский род. С схимонахиней Еленой в Москву прибыло 18 опытных суздальских стариц, которые составили ядро новой обители. Под её управлением монастырь сразу приобрёл аристократический характер: уже к концу XVI века среди монахинь было множество представительниц знатных боярских и княжеских родов. Игуменья Елена, оставившая после себя духовное завещание, жаловалась, что родственницы знатных инокинь, навещая их, подолгу жили в монастыре как в светской усадьбе – с прислугой и пирами, нарушая строгий уклад. Елена обличала это, пытаясь утвердить строгую монашескую дисциплину. Тем не менее родственные связи с двором сыграли свою роль: уже при царе Иване Грозном Новодевичий получил неофициальный статус придворной обители, где постриг принимали царственные особы женского пола. В 1560-х годах сюда была определена, например, княгиня Юлиания Палецкая – вдова удельного князя Юрия Васильевича, брата Ивана IV. Монастырь сделался традиционным местом укрытия и смиренного проживания для вдов и дочерей царского дома. Постепенно Новодевичий монастырь превратился в одну из самых привилегированных женских обителей: цари и царицы покровительствовали ему, жертвуя богатства и земли. Согласно разрядам тех лет, московские государи оказывали монастырю всестороннюю материальную и правовую поддержку, что позволяло ему процветать.

Особое значение монастырь приобрёл в период смены династий на рубеже XVI–XVII веков. После смерти бездетного царя Фёдора Ивановича в 1598 году пресеклась линия Рюриковичей. Вдовствующая царица Ирина Годунова (сестра Бориса Годунова) удалилась из Кремля в Новодевичий монастырь, фактически отрёкшись от мирской власти. Она приняла постриг под именем Александры, и несколько месяцев именно стены Новодевичьего монастыря служили резиденцией главы государства: Ирина как царевна-инокиня продолжала принимать бояр и подписывать государственные грамоты, хотя формально отказалась от престола. Её брат Борис Годунов также временно поселился за стенами обители для безопасности и придания своим действиям благочестивого образа. Московские бояре и народ трижды сходились к монастырю во главе с патриархом Иовом, устраивая крестные ходы и умоляя Бориса принять царский венец. Наконец 21 февраля 1598 года Борис Годунов, получив благословение сестры Ирины, согласился на царство, и в Смоленском соборе монастыря состоялось его избрание – патриарх Иов торжественно провозгласил Бориса царём. Так Новодевичий монастырь оказался непосредственно вовлечён в важнейшие политические события страны. Став царём, Борис не забыл обитель, давшую ему приют и легитимность: он осыпал монастырь милостями и вкладами. При Годунове в 1598–1600 годах был полностью обновлён Смоленский собор – заново расписаны стены, устроен новый резной иконостас, драгоценными окладами украшены чудотворные образа. Для комфортного пребывания царевны-инокини Ирины на монастырской территории Борис велел построить обширные каменные покои с собственной трапезной палатой и домовой церковью во имя Иоанна Предтечи (впоследствии переосвящённой в честь св. Амвросия Медиоланского). Эти царские покои – Ирининские палаты – стали одним из первых светских зданий ансамбля и доныне сохраняются как памятник архитектуры конца XVI века. После смерти Ирины Годуновой в октябре 1603 года практически всё её имущество по завещанию отошло Новодевичьему монастырю, ещё более обогатив обитель. К концу XVI столетия монастырь владел большими вотчинами в разных уездах, имел целый штат приказчиков и подьячих для управления хозяйством, а по богатству уступал среди женских монастырей лишь Кремлёвскому Вознесенскому собору.

Расположение монастыря на окраине Москвы, у начала Смоленской дороги, придавало ему важное стратегическое значение. С XVI века Новодевичий оказался форпостом на юго-западных подступах к столице. Однако первоначально он не был укреплён как крепость, и это едва не привело к гибели обители во времена крымских набегов. В 1571 году войско крымского хана Девлета I Герая, разорив окрестности Москвы, сожгло беззащитный монастырь дотла. В 1591 году новый набег крымцев под предводительством Газы II Герая был остановлен русскими войсками ещё на дальних подступах к Москве, у стен Донского монастыря, благодаря чему Новодевичий на сей раз уцелел. Эти события убедили государя в необходимости превратить обитель в настоящую крепость-заставу. По повелению Бориса Годунова вокруг монастыря в конце XVI века возвели мощные каменные стены с зубцами и бойницами общей протяжённостью около 900 метров, толщиной до 3 метров и высотой до 13 метров. Стены были снабжены десятью круглыми и двумя квадратными башнями, к каждой из которых примыкали караульные помещения, рассчитанные на размещение гарнизона стрелецкой стражи численностью до 350 человек. Для охраны подступов Борис разместил при монастыре постоянный стрелецкий гарнизон. В результате Новодевичий монастырь фактически стал частью укреплённой линии обороны Москвы, замыкая её со стороны реки Москвы и дороги на Смоленск. Большая часть этих фортификаций сохранилась до настоящего времени: хотя позднее, при царевне Софье, стены перестраивались и украшались декоративными элементами, их план и фундамент восходят к работам эпохи Годунова. Уже в наше время, в 2020 году, археологи обнаружили фрагменты фундаментов именно той, годуновской стены – они отстоят на 15–20 метров внутрь от современных стен, что подтверждает: первоначальная площадь монастыря была существенно меньше, около 3 гектаров против нынешних 5 га. Строительство крепости превратило некогда уязвимую обитель в надёжный оплот. К началу Смутного времени (1600-е годы) Новодевичий монастырь подошёл как одно из богатейших и укреплённых религиозных учреждений страны, тесно связанное с царской фамилией и государственными делами.

2. Смутное время и начало XVII века: испытания и восстановление

Начало XVII столетия стало для Новодевичьего монастыря временем тяжёлых испытаний в ходе Смуты. В период междуцарствия обитель не раз служила убежищем для царственных особ, оказавшихся жертвами борьбы за престол, и одновременно – лакомой добычей для враждующих сторон. В 1605 году, сразу после занятия Москвы Лжедмитрием I, самозванец распорядился изъять богатую монастырскую казну, чтобы пополнить свои ресурсы. В 1606 году, когда против воцарившегося Василия Шуйского поднял мятеж воевода Иван Болотников, Смоленский гарнизон, призванный на помощь, оборонял Новодевичий монастырь от отрядов восставших, отражая их атаки на подступах. Монастырские стены, возведённые незадолго до того, впервые выполнили свою военную функцию, хотя осада нанесла урон хозяйству обители.

В 1610 году, на фоне анархии и интриг вокруг престолонаследия, Новодевичий стал ареной драматических событий. Летом 1610 года на Девичьем поле возле монастырских стен московские бояре вели переговоры с польско-литовскими посланниками о приглашении на царство королевича Владислава, сына польского короля. В том же году, после временного отступления польско-литовских отрядов от Москвы, за стенами монастыря нашли убежище сразу две потенциальные наследницы престола. Это были царевна Ксения Годунова (дочь покойного царя Бориса, постриженная ранее под именем Ольги) и княжна Мария Старицкая (дочь удельного князя Владимира Старицкого, двоюродная племянница Ивана Грозного). Обе женщины укрылись в Новодевичьем, спасаясь от политических потрясений, и на некоторое время обитель превратилась в пристанище для представителей свергнутых династий. Однако вскоре ситуация изменилась к худшему: в Москве вспыхнул антипольский бунт, и власть захватили отряды казаков-«тушинцев» во главе с атаманом Иваном Заруцким, не признававшие ни Шуйского, ни польского королевича. В ноябре 1610 года казаки Заруцкого подошли к Новодевичьему монастырю, захватили его и подвергли разорению. Согласно летописному свидетельству, захватчики разграбили церковное имущество «донагу», не пощадив даже высокородных инокинь: Ксению Годунову и Марию Старицкую, которых прежде боялись даже взглянуть, казаки ограбили и унизили, вывели их за стены обители, а сам монастырь «разориша и выжгоша весь». Были сожжены церковь и кельи, монахини изгнаны. Многие дворяне и стряпчие, искавшие убежища под монастырскими стенами, погибли от руки казаков или покончили с собой, не выдержав позора. Таким образом, к началу 1611 года некогда процветающий Новодевичий монастырь лежал в руинах: здания выгорели, сокровища расхищены, монахини рассеяны.

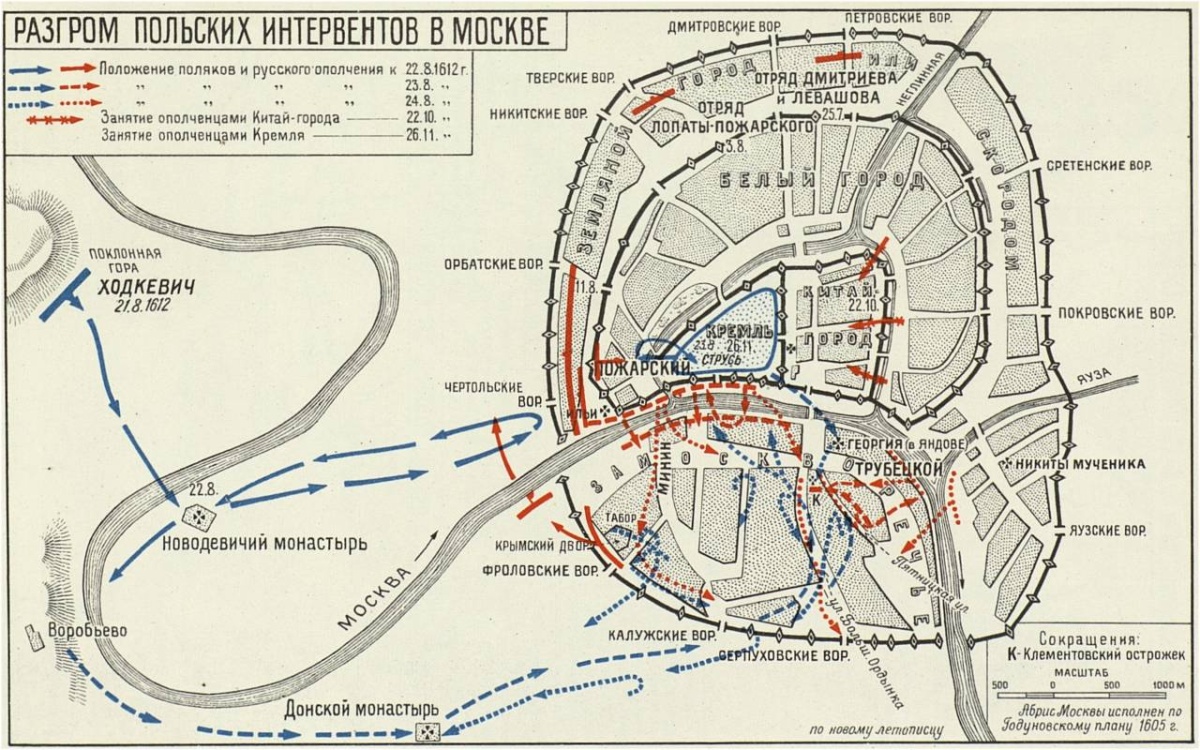

В ходе дальнейших событий Смутного времени обитель ещё несколько раз переходила из рук в руки. Весной–летом 1611 года окрестности контролировали польские гарнизоны; затем, после их ухода, вновь появлялись то казацкие отряды, то отряды Первого ополчения. Окончательно ситуация изменилась лишь в августе 1612 года, когда к Москве подошло Второе народное ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским. 24 августа 1612 года под стенами Новодевичьего монастыря произошло решающее сражение между русским ополчением и войсками гетмана Яна Ходкевича, шедшими на выручку осаждённому польскому гарнизону Кремля. Битва на Девичьем поле завершилась полным поражением польско-литовского войска; 25 августа 1612 года интервенты отступили от Москвы. Победа под стенами монастыря стала одним из ключевых моментов изгнания захватчиков из столицы. Таким образом, Новодевичий монастырь, разделивший бедствия Смутного времени, оказался также и свидетелем триумфа народного ополчения.

После воцарения новой династии Романовых начался долгий процесс восстановления обители из пепла. Царь Михаил Фёдорович уже в 1613 году повелел освободить Новодевичий монастырь от налогов и поборов, чтобы облегчить его возрождение. Разрушенные здания очищали от обгорелых развалин, отстраивали заново храмы, кельи и стены. Государство вернуло монастырю часть утраченного имущества и старалось поддерживать его продовольствием и деньгами. В 1615 году по указу Михаила Романова в Новодевичий была поселена Мария Петровна, вдова свергнутого в Смуту царя Василия Шуйского, постриженная под именем инокини Елены. Ей, как представительнице прежней царской семьи, была обеспечена почётная опека. Размещение вдовствующей царицы подчеркнуло высокий статус обители и привлекло внимание двора к её нуждам. К 1650-м годам, спустя несколько десятилетий после Смуты, монастырь был в основном восстановлен и даже укреплён сверх прежнего. Патриарх Никон, показывая обновлённый Новодевичий гостю – Антиохийскому патриарху Макарию III – в 1656 году хвастливо заявлял, что во всей Руси не найдётся монастыря богаче этого. Действительно, ко второй половине XVII века Новодевичий вновь расцвёл: цари и бояре одаривали его землями, деньгами, дорогими утварью. По свидетельству очевидца, сирийского архидиакона Павла Алеппского, в 1650-х годах насельницы обители были в большинстве своём знатного рода, лица их «блещут, как солнце», одежды – красивые, а мантии так длинны, что волочатся по земле. Так иностранцы отмечали богатство и благородство московских инокинь.

К середине XVII столетия хозяйство монастыря достигло внушительных масштабов. По документам известно, что Новодевичий владел около 15 тысяч крепостных душ (крестьян) и более 150 тысяч десятин земли (примерно 164 тыс. гектаров) в 36 селениях по всей Руси – от берегов Онеги на севере до Нижней Волги на юге. Ещё со времён Ивана Грозного обители принадлежало подворье в Кремле и целая слобода по улице Пречистенке, где проживали приписанные к монастырю ремесленники (не менее 127 человек). Монастырь имел собственный административный аппарат для управления этими владениями – приказчиков и писцов. Государь жаловал обители щедрое содержание: к примеру, сохранились штатные росписи 1764 года (впоследствии), согласно которым монастырю 1-го класса полагалось ежегодно 2009 рублей из казны, помимо доходов с вотчин. Фактически Новодевичий к концу Смуты вновь превратился в богатейший феодальный институт, интегрированный в структуру государства.

3. Расцвет при первых Романовых: XVII век и царевна Софья

Вторая половина XVII века стала эпохой наивысшего расцвета Новодевичьего монастыря. Романовы относились к нему с особым пиететом, видя и как семейную обитель для своих родственниц, и как стратегически важную крепость на окраине столицы. Цари Алексей Михайлович и Фёдор Алексеевич продолжали традицию ежегодно 28 июля приезжать на богомолье в Новодевичий в день празднования Смоленской иконы, сопровождаясь семьёй и двором. В самой обители в то время усилился «придворный» статус: здесь принимали постриг дочери и сёстры царей. Так, в Новодевичьем окончила свои дни старшая дочь царя Михаила Романова – царевна Татьяна Михайловна; позднее, уже при царе Алексее, постриглись дочери самого Алексея: царевны Екатерина, Мария, Евдокия Алексеевны (сестры юного Петра I). Сосредоточение царских сестёр и тёток создавало тесную связь монастыря с царским двором. Игуменьи Новодевичьего пользовались столь высоким уважением, что приглашались ко двору на большие церковные праздники (например, игуменья Анфиса в 1630-х присутствовала при царе на Пасху). Всё это приносило монастырю новые пожертвования и покровительство.

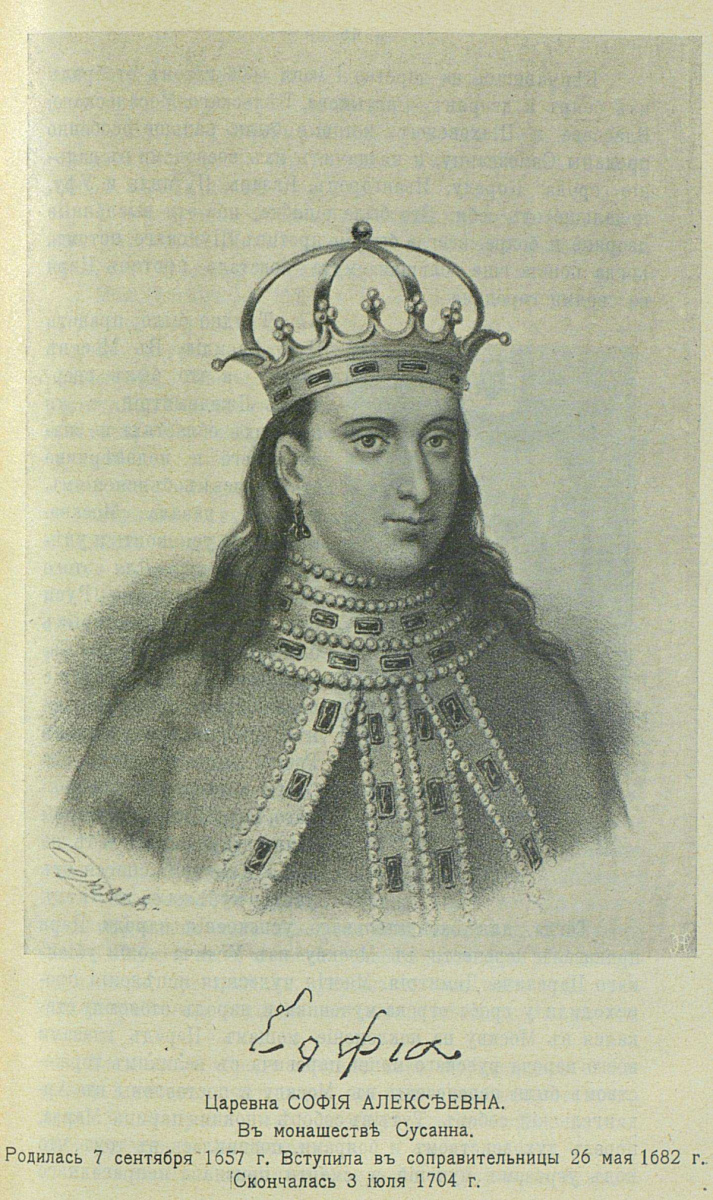

Особый период начался в 1682 году, когда правление государством фактически перешло в руки царевны Софьи Алексеевны, старшей сестры Петра I. Софья стала регентом при младших братьях и в течение семи лет (1682–1689) реально управляла страной. Она выбрала Новодевичий монастырь своей летней резиденцией за городом. В тёплое время года царевна с двором выезжала в эту обитель, устраивая здесь своеобразный загородный двор. При Софье монастырь превратился в политический центр: здесь принимались иностранные послы, обсуждались государственные дела. Одновременно по её указанию началось масштабное строительство, окончательно сформировавшее архитектурный ансамбль Новодевичьего в его современном виде. Именно в 1680-е годы вокруг древнего Смоленского собора выросли новые монументальные здания, образовав регулярную композицию монастыря. Архитектурный ансамбль был спланирован по принципу двух пересекающихся осей: одна ось «север-юг» связывает две надвратные (воротные) церкви, другая «запад-восток» – колокольню на западе и новую трапезную палату с церковью на востоке. Центром крестовины стал Смоленский собор. Согласно данным позднейших архивов, автором этого генерального плана и зодчим большинства построек выступил архитектор Пётр Потапов, создавший в те же годы стильный храм Успения на Покровке в Москве – близкий по стилю к новодевичьим постройкам.

На средства правительства царевны Софьи в 1685–1687 годах была возведена новая огромная Трапезная палата, совмещённая с храмом Успения Пресвятой Богородицы. Этот комплекс предназначался для общественных трапез монахинь и одновременного проведения служб. Успенская церковь при трапезной стала вторым по значению храмом монастыря. Её архитектура отражала переход к стилю «нарышкинского» (московского) барокко – храм получил декоративные фасады с фигурными кокошниками и резными белокаменными деталями, а внутри был устроен двухсветный зал, перекрытый сводами. В нижнем этаже разместили крестильный придел во имя князя Владимира, а на верхнем – хоры с домовым храмом Сошествия Святого Духа. Одновременно с трапезной были построены две надвратные церкви, украшавшие въезды в монастырь: с южной стороны – церковь Покрова Богородицы (1683–1688), а с севера – церковь Спаса Преображения (1687–1689) над воротами. Обе эти церкви стали яркими памятниками московского барокко. Особенно примечательна Преображенская (северная) надвратная церковь: снаружи её окружает открытая галерея-гульбище, а пять её куполов выполнены в формах, характерных для украинского барокко, с барочными главками и удлинёнными пропорциями. Высокие окна «в два света» придают этой надвратной церкви торжественный, праздничный облик. В настоящее время Преображенская церковь – действующая, но закрыта для свободного посещения, поскольку используется как домовый храм митрополита (преемника традиции пребывания высоких клириков в монастыре).

Кульминацией строительной деятельности Софьи стало возведение в 1689–1690 годах грандиозной звонницы (колокольни) Новодевичьего монастыря. Шестиярусная колокольня высотой около 72 метров стала на момент постройки самой высокой в Москве после колокольни Ивана Великого в Кремле. Выполненная в стиле московского барокко, она отличается ярусной композицией с чередованием открытых аркад и глухих объёмов, украшена резным «кружевом» из белого камня снизу доверху. Современники называли новодевичью колокольню «самой выдающейся из всех московских колоколен». Существует мнение, что изначально планировалось добавить седьмой ярус, который не успели достроить из-за падения Софьи, поэтому завершение получилось несколько усечённым. Тем не менее и в нынешнем виде колокольня является выдающимся образцом нарышкинского (московского) барокко. В её нижнем ярусе устроен храм преподобных Варлаама и Иоасафа, а на среднем – храм апостола Иоанна Богослова, то есть звонница служила не только колокольней, но и многоярусной церковью. Золочёный купол колокольни вздымается над всем монастырём и поныне доминирует в панораме местности.

Одновременно со строительством новых храмов в 1680-е годы были перестроены и сами крепостные стены. Как показывают исследования, старые стены времён Годунова стали тесны для разросшейся обители. При Софье монастырь существенно расширили: новые каменные стены выдвинули наружу за пределы прежних границ, увеличив площадь почти до 5 гектаров. Башни стен украсили ажурными аркадами-парапетами – фигурными «коронами», которые придали оборонительным сооружениям нарядный вид. Аналогичные декоративные завершения получили в то же время башни московского Кремля (например, Кутафья башня). Так инженерные укрепления обрели элементы барочной архитектуры. На юго-западном углу новой ограды возвели особенно мощную круговую башню, получившую название Напрудной (Софьиной) – по расположению у монастырского пруда и по имени самой царевны Софьи. Согласно легенде, именно в этой башне заточили впоследствии саму опальную царевну, и народное поверье наделило её стены «чудодейственной силой» – в XXI веке появились суеверные практики прикладываться к камням башни с просьбами о помощи, оставлять в щелях записки Софье. В реальности же Софья Алексеевна находилась не внутри башни, а в специальных палатах при ней, называемых Стрелецкими или палатами царевны Софьи. Эти палаты – бывшая стрелецкая караульня – примыкают к Напрудной башне изнутри; небольшие окна палат выходили как раз туда, где после подавления мятежа 1698 года были повешены стрельцы-сторонники Софьи. По преданию, молодой царь Пётр I велел своей сведённой с престола сестре наблюдать через окно казнь мятежников, назидательно демонстрируя ей конец её партии. Интерьеры этих палат сохранились до наших дней: внутри можно видеть изразцовую печь XVII века, а помещения превращены в музейную экспозицию, посвящённую эпохе Софьи.

В 1689 году в результате дворцового переворота царевна Софья Алексеевна лишилась власти. После конфликта с братом Петром, опирающимся на верные ему полки, Софья была арестована и насильно пострижена в монахини под именем инокини Сусанны. Остаток жизни она провела в Новодевичьем монастыре в заточении. Её сестры – царевны Екатерина и Мария – по приказу Петра I также вскоре оказались затворницами здесь же, в обители. Таким образом, парадоксальным образом монастырь, расцветший под покровительством Софьи, превратился в её же темницу. Софья жила в Лопухинских палатах (ранее называвшихся Мариинскими) – это трёхэтажные каменные палаты, примыкающие к Покровской надвратной церкви. Изначально они были построены для царевны Марии Алексеевны (сестры Софьи) в 1680-е годы как двухэтажный корпус, а в конце того же десятилетия, возможно, при размещении там Софьи, надстроены третьим деревянным этажом в виде терема с двускатной крышей. Эти просторные покои служили Софье жилищем под стражей вплоть до её кончины. Она скончалась в монастыре спустя 15 лет, в июле 1704 года, и была погребена у южной стены Смоленского собора рядом с могилой своей сестры Екатерины Алексеевны. Таким образом, завершился важнейший этап истории обители, связанный с деятельностью царевны-регентши. Хотя последние годы Софьи прошли в неволе, построенный при ней архитектурный ансамбль уцелел и просуществовал без кардинальных изменений вплоть до нашего времени. За исключением реставраций, Новодевичий монастырь остаётся уникальным, практически полностью сохранившимся ансамблем московского барокко, внесённым в список всемирного наследия ЮНЕСКО как «выдающийся пример… монументального комплекса, представляющего московское барокко конца XVII века».

4. XVIII век: от Петровских реформ до наполеоновской угрозы

С началом XVIII века статус Новодевичьего монастыря несколько изменился. Пётр I, вступивший в самостоятельное правление после устранения регентства Софьи, проводил политику секуляризации и подчинения церкви государству. В 1701 году указом Петра был учреждён Монастырский приказ, ограничивавший самоуправление обителей и изымавший часть их доходов в казну. Новодевичий монастырь, потеряв покровительство царевны, более не был «придворной» обителью по положению, хотя по-прежнему оставался местом проживания отдельных особ царской фамилии. Так, первую четверть XVIII века судьба монастыря была связана с Евдокией Лопухиной – первой женой Петра Великого. В 1698 году, вскоре после подавления последнего стрелецкого бунта, Пётр принудил свою нелюбимую супругу Евдокию принять постриг; её сослали в Покровский монастырь города Суздаля. Почти три десятилетия Евдокия провела в ссылке вдали от столицы. Лишь после смерти Петра I её внук, юный император Пётр II, возвёл бабушку обратно в достоинство царской особы и разрешил ей вернуться в Москву. В 1727 году Евдокия Фёдоровна Лопухина торжественно въехала в стены Новодевичьего монастыря, где для неё отвели специальные палаты – бывшие Мариины, они же Лопухинские палаты, названные теперь в её честь. Решением Верховного Тайного Совета опальная царица была официально восстановлена в правах, ей назначено щедрое содержание (по прибытии в Москву – 60 тысяч рублей в год) и предоставлен отдельный двор. В последние годы жизни Евдокия, фактически, была почётной затворницей: она провела в Новодевичьем остаток своих дней до смерти в 1731 году. Лопухина умерла в возрасте 62 лет и была похоронена у южной стены Смоленского собора рядом с могилами царевны Софьи и царевны Екатерины, таким образом дополнив ряд знатных узниц монастыря. Её похороны посетила сама императрица Анна Иоанновна, что подчёркивало уважение к памяти бывшей царицы. Лопухинские палаты, где жила Евдокия, сохранились до нашего времени как памятник гражданской архитектуры конца XVII – начала XVIII века. На их фасаде, например, можно видеть старейшие в Москве солнечные часы (намертво укреплённый на стене циферблат) и резные наличники, а внутри – оригинальные изразцовые печи той эпохи.

Период правления императрицы Екатерины II ознаменовался кардинальными переменами в положении всех российских монастырей. В 1764 году Екатерина провела секуляризационную реформу, отобрав у церкви земельные владения и переведя монастыри на штатное финансирование от государства. Новодевичий монастырь, как один из крупнейших и богатейших, был включён в первый (высший) класс обителей. Это означало, что хотя он лишился обширных вотчин и тысяч крепостных крестьян, взамен обитель получала фиксированное ежегодное содержание из казны и сохраняла за собой определённое число монашествующих по штату. Согласно штатам 1764 года, в Новодевичьем могли пребывать игуменья, казначей, 68 монахинь и послушниц, 5 священников и 13 штатных служителей; жалованье игуменьи составляло 100 рублей в год, каждой монахине – по 15 рублей. Общий ежегодный бюджет монастыря, установленный государством, равнялся около 2009 рублям, из которых на церковные нужды выделялось 426 рублей, а на ремонт ризницы 180 рублей. В результате этих реформ Новодевичий утратил значительную самостоятельность и прежние источники дохода, но при этом остался действующим и хорошо финансируемым крупным монастырём. Были упразднены общая монастырская трапеза и некоторые традиции, инокини отныне должны были сами заботиться о строительстве и ремонте своих келий за свой счёт. Тем не менее государственное попечение и высокая классификация (I класс) позволили обители продолжать функционировать и сохранять исторические ценности.

В течение XVIII века архитектурный ансамбль Новодевичьего существенно не менялся, зато развивались его внутренние структуры. Ещё со времен Ирины Годуновой в монастыре славилась золотошвейная мастерская, где инокини вышивали золотом и серебром церковные облачения и покровы. Эта мастерская продолжала работу вплоть до начала XX века, снабжая лучшие храмы столицы своими изделиями. Кроме того, в 1724 году, ещё при Петре I, при монастыре был открыт своеобразный приют-воспитательное учреждение. Указом Петра здесь учредили дом для 250 девочек-подкидышей, которых обучали плетению голландского кружева – модного тогда ремесла. Специально из Европы, из региона Брабант, были выписаны мастерицы-кружевницы для обучения сирот этому делу. Таким образом, монастырь внёс вклад и в социальную, и в промышленную политику государства, став площадкой для переноса европейских технологий (кружевоплетения) на русскую почву. Приют просуществовал несколько десятилетий, заложив основы кружевного промысла в России.

Конец XVIII века прошёл относительно спокойно для Новодевичьего монастыря. Хотя в стране происходили бурные события (дворцовые перевороты, Пугачёвский бунт и др.), обитель не подвергалась нападениям или разорению. Императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II, будучи осведомлены о богатой истории монастыря и погребённых там царственных особах, покровительствовали сохранению обители. Екатерина II, забрав земли, одновременно проявила интерес к благоустройству Москвы: при ней в 1770-е годы была проведена инвентаризация монастырских строений. Известно, что в 1750-х – 1760-х годах были частично обновлены интерьеры соборов и церквей. Например, в 1752 году в одной из башен – Никольской (северо-восточной) – устроили небольшую часовню во имя Святителя Николая. Такая импровизированная «башенная» церковь свидетельствует, что даже в крепостных стенах находили применение религиозные функции. Кроме того, во второй половине XVIII столетия в монастыре возникло новое кладбище: до тех пор знатных особ, умиравших в стенах обители, хоронили внутри собора или поблизости, а простых монахинь – на погосте около стен. В 1760–1790-х годах кладбищенская территория расширилась, появились первые надгробные склепы и часовни над могилами известных фамилий. Это предвосхитило создание в следующем столетии большого некрополя возле монастыря.

Таким образом, к концу XVIII века Новодевичий монастырь оставался одной из главных и богатейших обителей Москвы, хотя и подчинённой государственным регламентам. Он продолжал выполнять и символические функции – например, в 1797 году император Павел I повелел провозить через Новодевичий монастырь гробницы всех почивших императриц перед их погребением в Петербурге, отдавая дань памяти царевнам, покоящимся в его стенах. Спокойное течение жизни монастыря было прервано лишь в начале следующего столетия драматическими событиями Отечественной войны 1812 года.

5. Отечественная война 1812 года и XIX век: от спасения обители до культурного возрождения

В Отечественную войну 1812 года Новодевичий монастырь оказался на линии огня. 2 сентября 1812 года французская армия вошла в покинутую Москву, и подразделения наполеоновских войск заняли и территорию Новодевичьего монастыря. Поначалу французы приняли внушительные стены и башни обители за важный военный форт, пригодный для обороны, и разместили там кавалерийский отряд и склады провианта. В течение пяти недель оккупации монастырь страдал от грабежей: солдаты утаскивали всё ценное, что могли найти, вплоть до церковной утвари и иконных окладов, переплавляя серебро в слитки. Монастырские святыни не были пощажены – оккупанты разбивали иконы, выламывали драгоценности. Некоторые монахини и служители обители успели эвакуироваться заранее, взяв наиболее почитаемые иконы, однако часть сестёр остались, не желая покидать монастырь даже под угрозой смерти.

Когда в октябре 1812 года французам пришлось оставлять Москву, они решили уничтожить за собой все потенциальные укрепления. 11 октября (по ст. стилю) французский арьергард начал поджигать город и закладывать мины в ключевые здания. Не миновала эта участь и Новодевичья обитель. Отступающие солдаты установили пороховые заряды в подвалах под Смоленским собором и другими постройками монастыря. Кроме того, они натаскали солому в кельи и служебные постройки и подожгли её, рассчитывая устроить повсеместный пожар. Один из генералов, курировавших подрывные работы, лично поставил бочку с вином у собора и приказал её поджечь, чтобы пламя от горящего спирта перекинулось на здание. Монахини, остававшиеся в монастыре, видя эти приготовления, сначала оцепенели от ужаса, но затем, рискуя жизнью, бросились спасать обитель. Казначейша монастыря, монахиня Сарра (Николаевна), возглавила небольшую группу сестёр, которые поспешили в подвалы собора и голыми руками выкатили оттуда бочки с порохом. Они таскали тяжёлые пороховые бочки из-под храма, одну за другой, и заливали зажжённые фитили водой. В это время бочка с вином уже горела, и алые языки пламени стекали по стенам, однако, к счастью, пылающая жидкость разлилась во двор и не задела деревянные строения соборной площади. Монахини же успели потушить разбросанные французами свечи, торчавшие в соломе по кельям и в церквах. Благодаря самоотверженности сестёр взрыва не произошло: к полуночи 15 октября (н. стиля) 1812 года пожар в монастыре был потушен. Основные каменные сооружения, включая Смоленский собор и колокольню, чудом уцелели, хотя обгорели некоторые перекрытия и уничтожена была часть деревянных построек. Уже вскоре, после возвращения русских, выяснилось, что ущерб монастырю минимален. Современники увидели в этом знамение заступничества Богородицы, небесной покровительницы обители, и мужество её инокинь. Новодевичий монастырь стал одним из немногих укреплённых пунктов Москвы, которые не были взорваны отступающей армией Наполеона, и в этом заслуга женщин, рисковавших жизнью ради спасения святого места.

После ухода французов началось восстановление Москвы, и Новодевичий монастырь одним из первых был приведён в порядок. Император Александр I, узнав о подвигах монахинь, повелел представить оставшихся сестер к наградам и обеспечить всем необходимым. Уже в 1813 году были полностью отремонтированы повреждения, нанесённые пожаром: восстановлены сгоревшие кровли, заново освящены осквернённые храмы. Легенда о спасении монастыря стала широко известна – её пересказывали в журналах, а позже описывали историки. На монастырской казначейше Сарре Николаевне лежала особая признательность: её имя осталось в архивных записях как спасительницы обители. Благодаря её решительным действиям, отмечали очевидцы, «собор и монастырь спасены от взрыва и пожара». Так, из тяжелейшего испытания 1812 года Новодевичий вышел не только невредимым, но и с ореолом героизма.

В последующее царствование императора Николая I Новодевичий монастырь продолжал действовать, сохраняя свою духовную и культурную значимость. В XIX веке произошло постепенное осознание ценности его архитектурного ансамбля и древних святынь как части национального наследия. Монастырь по-прежнему оставался женским – хотя знать больше не отправляла в него царевен (после Петра I традиция принудительного пострижения царских родственниц прекратилась), обитель привлекала многих дворянских дочерей и вдов благочестивой жизнью и славной историей. В 1840-е годы император Николай I посетил Новодевичий и остался впечатлён его древностями, после чего распорядился выделить средства на реставрацию обветшавших строений. С этого времени ведётся систематическое изучение и ремонт монастырских памятников. К 50-60-м годам XIX века здесь работал известный историк архитектуры Фёдор Греч, описывавший монастырские здания.

Знаменательным событием стало открытие в 1871 году на территории монастыря женского учебного заведения – Филатьевского училища. Это было благотворительное начинание московской меценатки Надежды Петровны Филатьевой, на средства которой к 1878 году выстроили новое двухэтажное каменное здание школы у южной ограды монастыря. Училище предназначалось для девочек-сирот из разных сословий, которые жили и воспитывались при монастыре. Его открытие отражало дух времени – стремление соединить монастырскую опеку с решением социальных проблем (попечение о сиротах). Здание училища, выполненное в эклектичном стиле с элементами классицизма (имеет балкон на главном фасаде, рустовку стен), сохранилось и используется в наши дни, ныне здесь размещается Московское епархиальное управление.

В конце XIX – начале XX века внимание общества к Новодевичьему монастырю ещё более возросло. С 1895 года по инициативе Московского археологического общества и Императорской Археографической комиссии начались планомерные реставрационные работы. В 1898–1901 годах архитектор-реставратор Сергей Родионов совместно с Иваном Машковым провёл масштабную реставрацию Смоленского собора и других древних построек. В ходе этих работ они стремились вернуть зданиям первоначальный облик: в соборе, например, раскрыли замурованные верхние окна барабана центрального купола, восстановили изначальные размеры окон основного объёма, воссоздали по образцам XVI века позакомарное покрытие (полуциркульные закомары под скатом крыши), переделали галереи и крыльца собора, приблизив их к старому виду. Эти усилия сделали Новодевичий одним из самых образцово отреставрированных памятников Москвы к началу XX столетия. В самом монастыре тогда же была открыта небольшая музейная экспозиция, рассказывавшая о его истории.

В 1898 году рядом с монастырём, за южной стеной, городские власти открыли новое городское кладбище – Новодевичье кладбище. Оно быстро стало одним из главных московских некрополей, где в последующем были похоронены многие выдающиеся деятели культуры, науки и политики. Хотя новое кладбище формально было вне монастырской территории, оно унаследовало имя и славу обители. Сама же территория внутри стен тоже оставалась местом захоронений – главным образом монахинь и духовенства, а также некоторых известных благотворителей. В 1911 году одна из таких фамилий – старинный род купцов-промышленников Прохоровых – возвела в монастыре семейную усыпальницу-часовню. Часовня-усыпальница Прохоровых была построена в 1911 году по проекту архитектора Владимира Покровского в неорусском стиле и расположилась неподалёку от Смоленского собора. Этот небольшой храм-мавзолей с одной позолоченной главой стал ярким образцом архитектурного неорусского возрождения начала XX века: его фасады декорированы древнерусскими мотивами, а внутри сохранились красочные мозаики в византийском духе. Часовня пережила грозы XX века и является ценным дополнением к ансамблю – напоминанием о благотворителях монастыря на рубеже эпох.

К началу XX столетия Новодевичий монастырь сочетал в себе богатое историческое наследие и живую религиозную жизнь. В 1908 году настоятельницей (игуменьей) монастыря стала Леонида (в миру Любовь Петровна Озерова) – энергичная монахиня из дворянского рода, тётка будущего патриарха Алексия I. Под её управлением община достигла максимального размера: в обители подвизалось несколько сотен монахинь и послушниц, действовали мастерские (золотошвейная, иконописная), приют и школа. В 1912 году страна торжественно отметила 100-летие Отечественной войны, и в рамках юбилейных мероприятий монастырь также посетили высокие особы, почтили память погребённых героев 1812 года (в Смоленском соборе покоились, например, генералы Тучковы). В 1913 году праздновалось 300-летие дома Романовых, и Новодевичий монастырь, тесно связанный с началом царствования династии (битва 1612 года), тоже был включён в маршрут торжеств: его отреставрированные храмы вызывали восхищение гостей. Казалось, обитель ждёт дальнейший расцвет, но грянувшие вскоре революционные потрясения положили конец многовековому укладу монастырской жизни.

6. Смута XX века: закрытие монастыря и советский музей (1917–1944)

Октябрьская революция 1917 года и установление советской власти привели к коренным изменениям в судьбе Новодевичьего монастыря. Уже в 1917–1918 годах, в ходе антирелигиозной политики большевиков, монастырь фактически прекратил своё существование как религиозная обитель. В январе 1918 года Декрет Совнаркома об отделении церкви от государства ликвидировал юридические права монастырей. Новодевичий попал под реквизицию: его имущество национализировали, братия (в данном случае сестричество) была выселена или распущена, богослужения постепенно прекратились. Игуменья Леонида (Озерова), настоятельствовавшая с 1908 года, ещё оставалась в обители некоторое время, пытаясь сохранить церковную жизнь. Но в январе 1920 года Леонида скончалась в возрасте 93 лет, и её смерть фактически ознаменовала конец старой монастырской общины. Она была похоронена на монастырском кладбище, однако надгробие появилось лишь в 1955 году, усилиями её племянника (патриарха Алексия I).

В 1922 году Новодевичий монастырь был официально закрыт советскими властями, а на его территории создан музей антирелигиозного и историко-революционного профиля. Изначально новый музей получил название «Царевна Софья и стрельцы» – по знаменитым событиям XVII века, связанным с Софьей и стрелецким бунтом. Его экспозиция, открытая в бывших монастырских палатах, должна была в духе времени показать «гнили» царского режима и духовенства. Первой заведующей музеем стала Елизавета Кропоткина – внучка известного анархиста П. А. Кропоткина, активная участница кампании по изъятию церковных ценностей. Спустя несколько лет музей переформатировали и переименовали в «Музей раскрепощения женщины» (отражая идеологический тезис о том, что монастыри якобы были символом порабощения женщин церковью). По разным данным, музей как самостоятельное учреждение существовал до 1926 или до 1930–1931 года, после чего его экспозицию свернули. Таким образом, попытка использовать монастырь сугубо в пропагандистских целях оказалась недолговечной.

В эти годы значительной утрате подверглось историческое наследие Новодевичьего. Под предлогом благоустройства и «расчистки» территории в 1929 году была проведена тотальная ликвидация древнего монастырского кладбища. В итоге из 2811 надгробий, насчитывавшихся за прошедшие века, уцелело лишь около ста наиболее ценных, остальные же могильные плиты и памятники разрушили или вывезли. Были вскрыты усыпальницы, многие останки перезахоронены в братских могилах без опознавательных знаков. Так прекратил существование старинный некрополь, где покоились представители знатных родов XVI–XIX вв.; ныне о нём напоминают лишь немногие сохранившиеся надгробия у стен Смоленского собора. Одновременно шло изъятие церковных ценностей: в 1922–1923 гг. из монастыря вывезли тонны серебра и золота (оклады икон, кресты, утварь), многие уникальные предметы были переплавлены или пропали без вести. Часть икон и книг передали в музеи – например, в Государственный Исторический музей поступили старинные иконы Смоленской Божией Матери и другие реликвии. Также прекращалось богослужение: в 1928 году окончательно закрыли для верующих Успенскую церковь-трапезную, а затем и остальные храмы. В январе 1927 года на территории монастыря состоялось, вероятно, последнее церковное погребение перед длительным перерывом – за алтарём Смоленского собора похоронили епископа Антонина (Грановского), однако впоследствии его могила была утрачена.

С середины 1930-х бывший монастырь получил иной статус: в 1934 году его передали в ведение Государственного Исторического музея как филиал. С этого времени Новодевичий комплекс рассматривался уже как архитектурно-исторический заповедник. Экспозиции о «раскрепощении женщины» свернули, вместо них начались научные исследования и реставрация памятников. В бывших храмах разместили музейные фонды, часть помещений приспособили под жильё для сотрудников. Во время сталинских репрессий некоторые здания использовались и как тюрьмы временного содержания, хотя это не носило официального характера музея. В целом же в предвоенные годы монастырские стены стояли тихо, приняв облик музейного городка без активной религиозной жизни.

Разрушительный вихрь репрессий 1930-х относительно пощадил Новодевичий монастырь – его не взорвали (как, например, Чудов монастырь в Кремле), не переделали кардинально под фабрики или казармы. Власть ценила его как историко-художественный объект, привлекавший туристов и учёных. В 1930-е здесь работал известный археолог-энтузиаст Игнатий Стеллецкий, пытавшийся найти легендарные подземные ходы монастыря – он обследовал подклеты собора и башни, не обнаружив, впрочем, тайных туннелей. В архитектурном отношении ансамбль сохранялся в довоенном состоянии, лишь ветшая с годами. Планы советского руководства по превращению всего Новодевичьего в филиал Антирелигиозного музея или Музея истории женского труда так до конца и не реализовались – вероятно, из-за переменчивости политической конъюнктуры.

С началом Великой Отечественной войны (1941) музей в Новодевичьем продолжал действовать, хотя экспозиции были частично эвакуированы. Немецко-фашистские войска подошли к Москве осенью 1941 года, и на монастырских стенах даже устанавливали зенитные пулемёты для обороны города. К счастью, линия фронта не достигла этой части столицы: прямые бомбовые попадания или бои обошли монастырь стороной. Тем не менее зимой 1941–42 гг. его здания отапливались слабо, что привело к появлению трещин в кладке – позднее потребовались ремонтные работы.

Коренной перелом в отношении государства к церкви произошёл в 1943 году, когда Сталин смягчил антирелигиозную политику, стремясь заручиться поддержкой верующих в войне. Осенью 1943 года, после исторической встречи Сталина с иерархами, Русская Православная Церковь получила ограниченную свободу. Именно тогда неожиданно для многих часть помещений Новодевичьего монастыря была передана под возобновление духовного образования. В ноябре 1943 года в бывших Лопухинских палатах монастыря (где некогда жила Евдокия Лопухина) открылись краткосрочные Московские богословские курсы – первые легальные церковные курсы в СССР. А 14 июня 1944 года на их базе был учреждён Московский Православный Богословский институт (ректором стал архимандрит – будущий патриарх – Пимен). Таким образом, в самый разгар войны древняя обитель вновь наполнилась голосами преподавателей и студентов в рясах. Одновременно советская власть позволила частично возобновить богослужения: в конце 1944 года открылся для молитв надвратный Преображенский храм, а в конце 1945 года – Успенская трапезная церковь. Фактически, с 1944 года монастырь обрёл двойственную природу: с одной стороны музей, а с другой – место действующих церквей и духовной школы.

7. Второе дыхание: позднесоветский период и частичное возрождение (1945–1990)

Победа в Великой Отечественной войне принесла в СССР некоторую терпимость к религии, и это сказалось на судьбе Новодевичьего монастыря. В послевоенные годы он не был возвращён Церкви полностью, но продолжал использоваться совместно – и как музейный комплекс, и как центр церковной активности в Москве. Московский Богословский институт, открытый в монастырских стенах в 1944 году, в 1946 году был преобразован в Духовную академию и семинарию – высшие учебные заведения РПЦ. Однако уже в 1948 году эти учебные заведения перевели в Загорск (Троице-Сергиеву лавру) по решению властей. Вероятно, советское руководство не желало продолжать долго терпеть духовную школу в столице. Тем не менее сам факт, что в Новодевичьем на несколько лет возродилась полноценная духовная академия, стал знаковым: древняя обитель вновь звучала пением и лекциями.

После перевода академии в Загорск монастырь вновь стал преимущественно музейным объектом. Тем не менее церковная жизнь окончательно не прекратилась. В 1949 году советское правительство официально утвердило, что Новодевичий монастырь остаётся филиалом Государственного Исторического музея, однако одновременно в нём действует храм для верующих. Успенская церковь-трапезная была объявлена кафедральным собором Московской епархии – фактически вторым по значению храмом Москвы после Богоявленского (Елоховского) собора, где служил патриарх. Это решение было обусловлено тем, что в Новодевичьем разместили резиденцию влиятельного иерарха – митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича). С 1944 года Лопухинские палаты на территории монастыря использовались как жильё для этого митрополита, курировавшего Московскую область. А с 1960-х годов Успенская церковь официально стала его кафедральным собором (т.е. главным храмом кафедры). Таким образом, с середины XX века установилось своеобразное «двоевластие»: Новодевичий оставался музеем, но при этом на его территории проживали высокие православные иерархи и совершались регулярные службы в одном из храмов.

В послевоенный период значительное внимание уделялось сохранению и реставрации архитектурных памятников монастыря. Уже к 1950-м годам были проведены первоочередные противоаварийные работы: укреплены фундаменты собора, отремонтирована кровля колокольни (её позолоченная главка сильно пострадала в войну от непогоды и отсутствия ухода). Большую роль сыграл главный архитектор Московского Кремля, реставратор Пётр Барановский, выступавший за тщательную охрану Новодевичьего. В 1960 году постановлением Совета Министров РСФСР ансамбль монастыря был включён в список памятников, подлежащих государственному учёту и охране, как выдающийся памятник федерального значения. С 1964 года Лопухинские палаты официально стали резиденцией митрополитов Крутицких и Коломенских, а Успенская надвратная церковь – их кафедральным собором. Первым обитателем стал митрополит Николай (Ярушевич), которого вскоре сменил юный митрополит Пимен (Извеков), будущий Патриарх.

В конце 1960-х – 1970-х годах Новодевичий монастырь подвергся новой волне атеистической кампании при Хрущёве, когда многие ранее открытые храмы вновь закрывались. Однако уникальный статус Новодевичьего как музея спас обитель от повторного полного закрытия. Богослужения в Успенской церкви продолжались, хотя число прихожан жёстко ограничивали, и сами службы проходили под надзором. В подвалах колокольни и подсобных помещениях монастыря с 1949 по 1961 год размещались церковные мастерские «Софрино», изготавливавшие свечи, утварь и облачения для церквей. Таким образом, даже в глухие годы государственного атеизма Новодевичий косвенно служил нуждам Церкви, хоть и скрытно – в виде производственной базы.

К 1980 году Государственный Исторический музей завершил масштабную многолетнюю реставрацию архитектурных и художественных памятников Новодевичьего монастыря. Особенно большие работы велись в 1970-х: были обновлены фасады собора и колокольни, заново позолочены купола, отреставрированы росписи Смоленского собора и фрески надвратных церквей. К Олимпиаде-80, когда Москва ожидала притока иностранных туристов, монастырь предстал во всей красе как «живой музей» под открытым небом. Действительно, в 1970–1980-е годы Новодевичий стал популярным туристическим объектом: экскурсии по музею истории монастыря и прогулки по старинному некрополю привлекали тысячи посетителей. На открытках и плакатах тех лет красовались виды монастырских стен, отражающихся в Новодевичьих прудах, – они стали одним из символов исторической Москвы. При этом монастырская жизнь оставалась прерванной: хотя в Лопухинских палатах жил митрополит (в 1971 году им стал Ювеналий (Поярков), остававшийся там до 2021 года), в самом монастыре постоянной общины монахинь не было. Фактически обитель выполняла представительскую функцию для Церкви (приём гостей в резиденции митрополита) и служила местом разовых богослужений. Так, в 1988 году, в дни празднования 1000-летия Крещения Руси, в Новодевичьем монастыре состоялось торжественное богослужение с участием патриарха Пимена и высшего духовенства – это стало редким случаем столь крупной церемонии в стенах обители в советское время.

Всю вторую половину XX века продолжался научный интерес к Новодевичьему монастырю. Историки изучали его роль в политических событиях, искусствоведы – его архитектуру и иконопись. В 1983 году была издана монография, посвящённая 450-летию монастыря, с подробным анализом архитектурного ансамбля. В ней Новодевичий назывался «энциклопедией московского зодчества XVI–XVII вв.», оказавшей значительное влияние на развитие русской архитектурной школы барокко. Действительно, многие приёмы, опробованные при создании ансамбля царевны Софьи (сочетание центрической планировки и барочных декоративных элементов), затем повторялись в храмах Москвы и Подмосковья конца XVII – начала XVIII вв. Новодевичий колорит повлиял и на архитектуру других женских обителей – например, Смольного монастыря в Санкт-Петербурге (XVIII в.), где чувствуется отзвук московского барокко. Таким образом, даже оставаясь без монашеской жизни, Новодевичий монастырь жил как памятник истории и архитектуры, вызывая восхищение и бережно охраняемый государством.

8. Возвращение монашеской жизни и современность (1990-е – 2020-е годы)

Конец 1980-х – начало 1990-х годов ознаменовались коренными переменами в жизни страны, которые не обошли стороной и Новодевичий монастырь. В период перестройки и особенно после распада СССР возросло общественное внимание к восстановлению порушенных святынь. В 1990 году Русская Православная Церковь получила возможность возвращения себе ряда храмов и обителей. Осенью 1994 года, спустя 72 года после закрытия, в Новодевичьем монастыре официально была возобновлена монашеская жизнь. По благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в обитель прибыла группа монахинь, и началось постепенное возрождение духовной общины. Монастырь вновь стал ставропигиальным женским – т.е. подчинённым напрямую Патриарху. Настоятелем был назначен митрополит Крутицкий и Коломенский (по должности), а фактическое управление легло на игуменью – ею стала монахиня Серафима (Черная), переведённая из действующего к тому времени Покровского монастыря. С этого момента в стенах древней обители снова зазвучала ежедневная молитва, закипела хозяйственная жизнь. Одной из первых забот стало приспособление зданий под нужды сестёр: от Государственного Исторического музея удалось получить несколько корпусов (например, бывшие Певческие и Казначейские палаты) для проживания монахинь и обустройства трапезной и просфорни.

В то же время монастырь оставался важнейшим историко-культурным памятником федерального значения. В 1990-е годы он находился в совместном ведении Церкви и государства. Многие ценнейшие экспонаты – древние иконы, книги, утварь – всё ещё числились в фондах музеев. Богослужения возобновились не сразу во всех храмах: сперва действовали лишь Успенская церковь и надвратный Преображенский храм, а главный Смоленский собор оставался на реставрации до 1999 года.

В 1993 году Правительство России подготовило документы для номинирования ансамбля Новодевичьего монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря исключительной сохранности и исторической значимости монастыря, в 2004 году ансамбль Новодевичьего монастыря был включён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО по культурным критериям (i), (iv) и (vi). В решении ЮНЕСКО отмечено, что Новодевичий монастырь представляет собой «самый выдающийся пример московского барокко» и является исключительным по сохранности монастырским комплексом позднего XVII века. Также подчёркнуто его тесное переплетение с политической и культурной историей России XVI–XVII вв. и связь с объектом всемирного наследия «Московский Кремль». Включение в список ЮНЕСКО повысило внимание к сохранению памятника: были разработаны новые охранные зоны, запрещено высотное строительство поблизости, ускорены реставрационные программы.

В 2006 году Патриарх Алексий II обратился в Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) с просьбой передать здания Новодевичьего монастыря в пользование Церкви. После рассмотрения и одобрения, 22 марта 2010 года комплекс монастыря был официально передан Московской епархии Русской Православной Церкви на правах безвозмездного бессрочного пользования. Это означало, что Церковь получила фактический контроль над территорией и зданиями, обязуясь при этом сохранять музейную и историческую ценность объекта. Передаче предшествовали долгие согласования, включая личную встречу премьер-министра В. В. Путина с патриархом Кириллом в январе 2010 года, на которой Путин заявил о готовности полностью освободить Новодевичий монастырь для церковной деятельности. В итоге исторический компромисс был достигнут: с одной стороны, возродилась полнокровная монастырская жизнь, с другой – музейные коллекции (иконы, книги и пр.) остались в ведении Государственного исторического музея, а доступ туристов продолжил регулироваться с учётом охранного статуса.

Передача ансамбля позволила развернуть масштабную реставрацию, приуроченную к грядущему 500-летию монастыря (2024 г.). В 2011–2017 годах проводились исследования и реставрационные работы: укреплялись фундаменты стен и башен, обновлялась кровля, восстанавливались по старым чертежам отдельные утраченные детали декора. Одним из вызовов стала чрезвычайная ситуация 15 марта 2015 года: вечером этого дня на реставрационных лесах вокруг колокольни вспыхнул пожар. Огонь охватил деревянные строительные конструкции и грозил повредить саму колокольню. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности: его тушили 113 пожарных и 29 единиц техники. К полуночи возгорание локализовали, а около часа ночи 16 марта 2015 года – полностью ликвидировали. К счастью, основной каменный ствол колокольни не пострадал, однако сильно обгорела и рухнула часть лесов, повреждён был позолоченный купол-«луковка» (потемнел от жара). Причиной пожара назвали возгорание утеплителя или проводки на стройплощадке. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс – многие опасались утраты уникального памятника. Однако благодаря усилиям пожарных и крепости сооружения обошлось без непоправимого ущерба. Вскоре колокольню снова отреставрировали: к 2017 году ей вернули утраченное сияние – заново вызолотили главу, очистили кладку от копоти. Этот эпизод подчеркнул важность строгого соблюдения мер безопасности при работах на столь ценном объекте.

К 2020-м годам Новодевичий монастырь представлял собой гармоничное сочетание живой монашеской обители, музея и туристического центра. В монастыре действует несколько храмов: Смоленский собор (главный храм, где хранятся чтимые иконы), Успенская трапезная церковь, надвратные церкви Покрова и Преображения, а также небольшие домовые храмы (например, Амвросиевская церковь – бывший храм Иоанна Предтечи при палатах Ирины Годуновой). Монастырская братия (точнее, сестринство) насчитывает несколько десятков монахинь и послушниц, возглавляемых игуменьей. Проводятся ежедневные богослужения, открытые для посещения верующими. В 2012 году монастырю были возвращены некоторые святыни: например, древнейший список Иверской иконы Божией Матери (принесённый в Москву с Афона в 1648 году) был передан из фондов Исторического музея обратно в Новодевичий. На торжественной церемонии передачи списка Иверской иконы 6 мая 2012 года присутствовал президент В. В. Путин, что свидетельствует о внимании государства к возрождённой обители.

Новодевичий монастырь в наши дни остаётся одной из главных достопримечательностей Москвы. Его уникальный архитектурный ансамбль привлекает туристов со всего мира: белокаменные стены и башни, золотые купола соборов и утопающие в зелени аллеи прудов создают неповторимый образ. Благодаря тщательной реставрации, завершённой к юбилею, монастырь предстаёт почти таким же, каким он был три века назад. В 2022 году были официально завершены многолетние реставрационные работы, и обновлённый ансамбль засверкал свежими красками. При этом монастырь остаётся действующим: совмещает молитвенный труд монахинь с экскурсами в историю для всех желающих. На его территории работает церковный музей Московской епархии (открыт в 2010 году), где выставлены церковные реликвии и рассказывается история обители. Также в бывших монастырских зданиях разместились епархиальные отделы (например, Московское епархиальное управление – в том самом Филатьевском училище).

За почти пять веков своего существования Новодевичий монастырь прошёл через эпохи славы, разрушения и возрождения. Он был основан как памятник военной победы и сразу приобрёл значение царской обители; пережил Смутное время, войны и пожары, но сохранил свой облик; стал ареной противостояния церкви и государства в XX веке, превратившись в музей, – и вновь обрёл духовную жизнь в наши дни. Сегодня ансамбль Новодевичьего монастыря – это живой учебник истории и архитектуры. Его пятиглавые соборы и изящные барочные башни напоминают о взлёте московского зодчества в XVII веке. Его кельи и палаты хранят память о царевнах и царицах, здесь молившихся и страдавших. А его тихие кладбищенские рощи помнят и героев старины, и выдающихся людей новой эпохи. Новодевичий монастырь по праву считается достоянием человечества – редким примером практически неизменившегося городского монастырского ансамбля. После многолетних реставраций он снова являет потомкам образец гармонии архитектуры и истории, а звучащий в его храмах колокольный звон свидетельствует о преемственности духовной традиции сквозь века.

Таким образом, Новодевичий монастырь за 500 лет прошёл через все ключевые вехи российской истории – от Средневековья до наших дней – и каждый из этих периодов оставил свой след в его стенах. Это не только памятник церковной архитектуры мирового значения, но и уникальный исторический хроникёр: стены и башни обители «видели» смену династий, вражеские осады, триумфы и трагедии государства. Сегодня, оставаясь действующим монастырём, Новодевичий продолжает жить и развиваться, сочетая духовное служение с бережным сохранением своего великого наследия для будущих поколений. История Новодевичьего монастыря – это наглядная летопись российской истории и культуры, вписанная в камень и золото его храмов и донесённая до нас через века.

Нашли ошибку на сайте? Пожалуйста, помогите нам стать лучше! Выделите текст ошибки и нажмите Ctrl + Enter.

Также вы можете сообщить об ошибке, перейдя по ссылке: Сообщить об ошибке